(La vidéo de l'intervention musicale de Maki Nakano ci-dessous)

昨日に続き修道院の展覧会の最終章:

無事に開催できた5月22日の展覧会場での仲野麻紀さんが即興演奏

アートだけではありません。40年以上も住んでしまったパリから、役立つ展覧会案内、アトリエの日常生活、旅日記、それにフランスの政治社会問題など、色々とりあげる、美術作家、坂田英三の正直な主観的ブログです。 C'est un blog d'Eizo SAKATA, un artiste-plasticien japonais de Paris. Les articles sont quelquefois écrits avec son français : cliquez "bilingue" sur la colonne de droite.

(La vidéo de l'intervention musicale de Maki Nakano ci-dessous)

昨日に続き修道院の展覧会の最終章:

無事に開催できた5月22日の展覧会場での仲野麻紀さんが即興演奏

日頃「命の次に大切なもの」と言っている「滞在許可証」、こともあろうにこれを落とした!*

ところで皆さん荒川修作ってご存知だろうか?

下の白黒写真は家を整理して出てきた(で即整理の対象となった)現代美術展のカタログにあった彼の作品の写真。 ほんとにね〜

公園でもどんぐりコロコロしそうになります

|

| 写真にするとたいしたことないですが |

私がこれに2004年に参加したのは、同年の春にガーナのワークショップに一緒になったアヴィニョン近くのヴォークルーズ地方に住む英国人彫刻家のポール君 (Paul Stapleton) に誘われたのがそのきっかけだった。

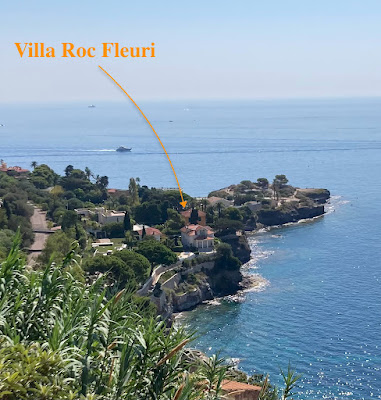

最終回ともなると、持ち出しになるような仕事は凡そ引き受けない志の低いアーティスト私も参加せざるえない。というか、私(ポール君にも?)にとってのこの企画のメリットは、普通では住むどころか滞在もできない海岸に面した高級別荘に展覧会を口実に住み込むことができることにあった。だから行くしかないのだ。

しかしカップ・ダーユの前から決まっていたルーアンのグループ展が9月2日に始まるので作品の展示にいかねばならなく、ヴィラでのんびり滞在しながらの制作には無理があり(最近そういうインスタレーションしてないし)、カップ・ダーユの水を送ってもらって海水ドローイングを飾って済ますことにした。つまりヴィラの居間での展示で、早く来た方がいい場所が取れる、ポール君夫婦もすぐ来るというので展示作業が可能となる、つまりパリ在住の家主さんのバカンスが開ける23日から行くことになったが、そうこうするうちに突然お金儲けの話が舞い込んで来てカップ・ダーユは1泊だけになりそうになった。しかしやはり私はお金とは縁がないのか、そちらは現れたのと同様儚く水泡と消え、結局1週間の骨休みを余儀なくされることとなった。というのもバカンスの終わりでパリ行きのTGVは週末は満員、金曜月曜もべらぼうな値段で 、、、😰

その骨休み、景色のいいヴィラだが、猛暑で睡眠不足、週末に避暑に行った友達の住むニースの裏のアルプスでは雨、そして今はニースの駅で供給電気系の事故とかでTGVを3時間待ちぼうけ中。これがねー、最初から3時間待ちとか言ってくれればいいのが1時間10分待ちが1時間40分、2時間10分と時間が経つに従って増えていき、かつこれが予告ではなくて単純に現時刻と出発時間との差だから言われなくてもわかる代物で、、、3時間待って改札となり、また列車の中で待たされるのかと覚悟していたら意外にすぐ出発!!! かつちょっとだけ奮発してファーストクラスにしていたから快適、よかった〜と喜んでいたのは束の間、隣のアンティーブに停車したまま全然出ないんですけど。→ パリ午前1時40分着予定、駅からどうする!?

Résumé : La première destination de mon voyage était Bagno Vignoni qui a été un lieu de tournage de "Nostalgia", un film de Tarkovsky (voir la scène vers 33-39min de film youtube ci-dessous) . Les choses ne se sont pas passé comme prévu...

ロシアというよりソ連の反体制映画監督であったアンドレイ・タルコフスキー 、彼の「ノスタルジア」(83年)という作品をご存知だろうか(ウィキ:あらすじ)。その中で映画の主人公のロシア人作家が乗る車が曲がりくねった山道を登って辿り着く*、真ん中に石で囲まれた四角い温泉プールがありそこで村人がお湯に浸かっていたその村。ここに昔から行ってみたかったのだが、90年頃トスカーナに行ったとき観光案内所で尋ねてもよくわからなかった:当時映画ファンにはタルコフスキーは有名でも、観光案内所のお姉さんは知らなくて、、、。

トスカーナ地方には温泉が多くて、名前から♨️を適当に探して偶然マストロヤンニが主演、ニキータ・ミハルコフ監督(ウィキ)のこれまたソ連イタリア合作映画「黒い瞳」(98)に登場する温泉に出くわしたことは覚えているが、どこだったかな? この映画はチェーホフものでタルコフスキーと全く傾向が異なるが良い映画だった。それはともかく「黒い瞳」の撮影の温泉地はヨーロッパではよくある、贅沢で近代的な療養施設、それに対しタルコフスキーの方は片田舎の山村の温泉で全く異質だった。だから知られざる場所かと思い込んでしまっていたのだが、今回飛行機会社からの来たバーゲンに釣られて急に思い出し、、、

90年代とは違ってネットを見ればなんでもわかる今、そこは全然知られぬ秘湯どころかバーニョ・ヴィニョーニ Bagno Vignoni という有名な歴史ある「温泉地」だった。新たに購入したトスカーナとオンブリアの観光ガイドによれば「ローマ帝国以前のエトルリア時代からある温泉で、(フィレンチェのルネッサンス最盛期を築いた)ロレンツォ(・デ・メディチ)豪華王も愛した硫黄泉。町の真ん中にある広場ならぬ四角い浴場はタルコフスキーの映画で有名になった」。しかし今のフランス人は宮崎アニメは見ていてもタルコフスキー知っている人いるのかなとかなり疑問(ガイドブックの著者の年齢を疑わせる)。その割に行き方が書いてなくて、、、そこで私の挑戦が始まった。というのも私は車を運転しないので!

Googleの「行き方」ツールも便利だが、簡単に「ない」なんてことや、なかなか厄介そうな乗り換えのものがよく出てくる(それが正しいこともあるが)。そこで色々試してわかった「うまく探すこつ」は、近くの比較的大きい街を見つけて点々と繋げてみる。かつイタリアでは田舎のバスは日曜日はほぼ運行しないという条件もあって、可能性を探るのに写真のようにメモを書いて作戦を練ったのだった。いろいろ検索してみると日本語のブログもあって、その中に「タルコフスキーとバーニョ・ヴィニョーニ温泉」という私同様タルコフスキーに熱い思いのあるイタリア在住の方の投稿があり(映画からの写真もあり)、実はそれを読んで現状を知り少々期待が冷め、、、でも別の観光ブログでは崖のほうに温泉が流れワイルドな池同様の温泉もあるみたいで「おお、地獄谷みたいなのかな」とまた期待を取り戻し、、、かつ英仏語情報だとこのBagno Vignoniから車で20分ぐらいに Bagni San Filippo というまさに日本の露天風呂風のところがあって、一応バスも通っているし、Bagno Vignoniでレンタルの電動自転車もあるようなのでグーンと期待が再度高まり、温泉を今回の旅行の目的地として出発!

そして着いたバーニョ・ヴィニョーニだったのだが(4月8日)、芝刈り機が轟音を上げ、四角い温泉プールからは湯気も上がってなく、足湯をしている写真のあった水路にも流れる湯もない。村の下の滝も同様。湯が枯れ上がった??? どうも変だと作業服着て何やらやっている人に向かって叫んだところ、私の解釈(推測?)では「週末(あるいはシーズン?)前に湯元を切っていろいろ点検工事中」だったようで、あらま〜。貴方ならどうする?:今日はここまで=上のリンクのブログもあるし、下には「ノスタルジア」もあるし(笑)

|

| なんか湧き出てるけど? ここを蝋燭ともして渡れば世界が救えたのだが |

|

| これがお湯が流れて滝になっていたはずの崖。この池でも湯あみできたはずだった |

|

| 湯量は豊富でかつては水車もあったとか |

「ノスタルジア」33分〜39分ぐらいの温泉シーンをご覧あれ。私の思い入れがわかっていただけるかも。(* 注:つまみ食い的に見ると私の記憶はかなりあてにならないような気もしてきたが)

航空券を買ったときはまだロシア軍のウクライナへの侵略は始まっていなかった。つくづく戦争ほど愚かな行為はないと思わされる。ましてや地球規模の経済があり環境問題がある今、尚更。当然それ以上に翻弄される市民の悲劇、報道を見て涙してしまう。ちょうど今フランスでは大統領選挙、日曜が第一回の投票だったが、論点が原油上昇による「購買力」の低下などになってくると「それどころじゃないんじゃない?」と私は正気ではいられなくなってくる。そうでなくても選挙前の狂騒からの逃避が旅行を計画した一つの理由だったが、こんなことになろうとは。全くの無力だと蝋燭ともしてプールを横断して世界を救えたらと夢想もしたくなる(悲)

|

| 楽譜のつづれ織り |

人生はつづれ織り、嬉しいこともあれば悲しいこともあり、、、なんて口ずさんで帰ってきて歌詞を見たらキャロル・キングの「タペストリー」は全然そんな簡単な歌ではなかった(曲の出た71年頃の日本のラジオ番組ではこんな風に紹介をしていたと思うけど〜)。彼女の曲は素朴な歌詞が多くて中学英語で大体はわかるのだがこの曲はもっと寓意的で、、、聞いてもよくわからなかったはずだ。(アルバムは当時大ヒットでよく知られている曲が多い。「タペストリー」はタイトルソングだが、シングルでもなかったのであまり聞かなかったけど←自己弁護)

それはさておき私にこの曲を思い出させたのは |

| 織り込まれた写真はウジェニの息子 |

|

| これも楽譜から:こういう読めない方が私の趣味 |

だからウジェニさんが箱の中に「紙」をいっぱい貯め込んでいたのはわかる。でも「髪」が入っていたというのは私にはかなり不思議なのだが、井上さんは癌の化学治療をする人の髪で織った作品もあって(「いのちの糸」プロジェクト) 、、、これは私にはちょっとヘビーすぎ)、そうでなくても「織り」の行為は私には自分の羽を抜いて夜中にカッタンコットン「鶴の恩返し」、自分では絶対しない忍耐の世界で苦しそう(想像しすぎかな?)

他には使われた楽譜を織ったものも。音符が踊っていると少し気が弾みますが、これでキャロル・キングになったのか? ちゃんと歌詞を読み直して信頼できそうな和訳を見ると閉じ込められていたウジェニが解き放たれたこととの類似性があると解釈できないこともないから私の「鼻歌」は正しかったのかも**(笑)

テクスチャー作家は沢山いるが(ほぼ女性、男性もたまに)、布とか糸、自然素材(蔓とか髪の毛とか)、最近はプラスチックゴミとか、様々な素材を使え、コンテクストに合わせられて結構現代美術しやすい世界 * だが、作品としてはぐちゃぐちゃと糸が絡まる増殖的でのめり込み型のものが多い。それに対し井上さんの作品はシンプルで、使った素材の由来ともある距離を置いたクールなストーリーテラー的なところが私は気に入った。(私の意見は主流派じゃないので逆にそれが弱点かも。まあまだまだ発展されるでしょう:若い人は羨ましい←またまたエイゾウのブルース)

展示スペースは画廊ライブラリーといっても書籍と独立していて、地上階に地下と規模も大きく40点もの作品を展示中。3月19日まで続く。でも水曜と土曜しかここは開かないですって。

|

| 「星の王子様」 |

|

| インスタレーションも |

The main theme: La Patum de Berga - the reason why I became a devil

バルセロナおよびその近郊にはCorrefocコレフォックという秋の「大祭」(あるいはMercè メルセ(聖母)祭)というのがあって、パトゥムと構成はかなり似ているが、大都市だけにスペクタクル性が増し混沌性が薄い。とはいえ初めてコレフォックで大きな龍たちが火(花火)を吐きながら行進し、人々が火の粉を浴びながらもそれを阻もうと壁を作る(かつこれは誰でも参加できる)一種混沌とした夜祭を経験した私はかなり興奮(そもそも火に弱い - コレフォックは文字通り「走る火」を意味する)、以来即私はこの祭りのファンになり毎年9月にバルセロナ詣(笑) そのきっかけを作ってくれたのは86年のドーヴィルの浜辺の版画インスタレーションを手伝ってくれたノルマンディのA君で、彼がバルセロナ近郊の村に見つけた旧司祭宅を改造したレジデンスを見つけ、版画工房があったので喜んでそこに行った。その頃の私の作品のメインは室内ですると焦げた野菜果実の匂いが立ち込める炙り出し、それに版画、かつ普通の銅版でなく版によってプレスの圧力を変えねばならぬテクニックを使っていたので、ほぼ1人でプレスを独占できるのは至上の喜びだった。ある日コレフォックの冷めやらぬ興奮をドローイングにしていたとき、近くの地方都市G市の文化局で務める人がそれを見て町のコレフォックのポスターに使いたいと言い出し、「ご自由にお使いください」。そのお礼としてそのG市の悪魔隊の名誉隊員となり祭りに参加する栄誉を得たのであった。

|

| 中央がG市のラモン(だったかな?)さん |

今度はバゼリッツかなという予定が、前回のドラ・マールの恋人で、前々回投稿の仏共産党の党員にもなったピカソへ!

開かれているのはパリの東ヴァンセンヌの森の入り口の「移民博物館」*。だからただのピカソ展ではない。冒頭のプレゼは次の通り:

|

| これがピカソの警察書類で40年間で150万件の調査に及ぶ量になる |

実は1901年に早くも、ピカソは「監視下の無政府主義者」として警察に登録され、40年間、彼は外国人、左翼、前衛芸術家として疑惑の目で見られることになる。1949年まで彼の作品はアメリカなどでは賞賛されていたが、フランスのコレクションにはわずか2点しかなかった。しかし、彼は独特の政治感覚により、旧態依然の制度のフランスを巧みに渡り、芸術より工芸、首都より地方を選び、南仏に居を構えた。

彼の裏にあった不安定な生活、彼の生涯の障害を発見することは、私たちの国(フランス)そして我々自身の見たくない側面を映し出すのではないだろうか?」

そして第一章はピカソのフランス到着(以下も説明パネルから大幅引用)

1900年:1回目の旅行-万国博覧会

19歳にならんとしたピカソは友人のカサジェマス(Carles Casagemas)の案内で、ピカソはパリのカタロニア人のコミュニティーの一員となった。動く歩道、電灯、最初の地下鉄など、超近代的な大都市に魅了され、美術館や画廊を熱心に探索した。

1901年:第2回旅行-ヴォラール画廊展

ヴォラール画廊での展覧会を企画したマニャック(Pere Mañach)の招きでバルセロナから再来したピカソは、クリシー大通りのマニャック邸に滞在することになる。 彼はここで記録的な速さで、64点の作品を1ヶ月半の間に制作。激しい色彩から人物が浮かび上がるその絵は美術評論家のコキオに絶賛された。

と快調な出だしに見えるが、

その直後、ルキエ警視は、コキオの賞賛の文章を引用しながらも、モンマルトルの情報提供者の言を取り入れ、ピカソの絵のテーマを証拠として「ピカソは彼をかくまう同胞の思想に共感した」との最初の警察書類を作成、その結果、彼はアナキストとみなされることになり、それ以来40年間ピカソは、警察にその烙印を押されることになった。(警察に一度目をつけられると、、、「ああ無情」です)

しかし警視も歴史上に名前が残ってしまって大変だ(笑)

1902〜03年の3度目の滞在は放浪生活。この時期詩人のマックス・ジャコブと出会う。

1904年には「洗濯船」に居を構え、05年アポリネールと出会う。

1906年はGosol **というピレネーのロバに乗って18キロの警察も絶対来ないという山村で2ヶ月間過ごしたが、この間にカタロニア・プリミティブ(中世宗教美術)に出会い、キュービズムへの道が開かれることになる。

|

| これはGosol滞在時の素朴なスケッチ |

とこの調子で書いていたらピカソの伝記なってしまいそうなので、ぱっと飛ばし時は1940年:

4月3日、ピカソはフランス帰化の申請をする。上院議員ポール・カトリや高級官僚アンリ・ロージェの強力にサポートがあり、警視部長の好意的な意見もあって、内閣も特別な配慮をしたこの請求は短期間で処理された。

|

| その頃ピカソが、おそらくパリの外国人排斥的空気を避けて住んでいた大西洋岸のロワイヤン Royan。私も馴染みが少しあるがこのように華やかな感じはする。こんな明るい絵を描いたピカソですが、、、 |

|

| ピカソには旅行の度にこういう警察発行の移動許可書が必要だった |

|

| 現在はポンピドーセンターにあるコラージュ作品の「ミノトール」(28年作。多分私はピカソの中で一番好きかも)からサポーターである上院議員の夫人だったマリー・カトリは35年にオブッソン織のタペストリーを作らせ、アメリカ市場で大評判となった。 |

しかし審査結果(5月25日)は1901年の報告書の主張の一部を繰り返し、「この外国人は帰化する資格がない」、「国家的観点から非常に疑わしいと考えられる」とした。

説明パネルは「4月3日から5月25日に何があったのだろう?」と書くのみで終えているのだが、まさに第二次大戦勃発時、月日をウィキペディアで確かめて書くと:

ナチスドイツがポーランドに侵入をしたのが1939年9月でフランスはドイツに宣戦布告。40年の5月にドイツはフランスに侵攻。6月にはドイツ軍がパリに無血入城、講和条約でペタン内閣が誕生。

そんな時期である。かつその前にピカソは反フランコ反ナチの壁画ゲルニカを制作(37年)、そうでなくても洗濯船の時代からのコレクターのカーンワイラーもスタイン兄妹もこの時代嫌悪の目で見られていたユダヤ系で、彼の作品はナチスが「退廃芸術」とした代表例。国籍取得滑り込みセーフを狙ったとしても楽観的すぎたとしか私には思えないが、、、。

また飛んで1944年、6月に連合軍がノルマンディー上陸、8月にパリ解放。その10月に先に書いたように仏共産党の党員となり、平和の鳩のポスターも描いた。

戦後はご存知のように世界に知られる「天才ピカソ 」となり、フランス国籍など頼めばすぐに下りたはずだが、それをしなかったのはなぜだろう?戦時中は仏国籍があるということが身の安全の保障になり得たが、今更? スペイン(カタロニア)人としての自覚の方が強かった? そう思うとシトロエンの自動車「ピカソ」なんてのは変なネーミングだなあ。

そんなこともひょっとしたら展覧会の最後のあたりにあったのかもしれないが、余りの盛り沢山の内容を見切れないうちに閉館時間となり、戦後編は見られませんでした:大した内容は残ってないと思うけど(笑)

|

| ご存知ドラ・マールがモデルの「泣く女」。ゲルニカ制作当時の恋人かつ協力者でした。「泣く女」も沢山あるけどこれはなかなか秀作でないでしょうか |