|

| わかり難いかもしれませんが、歩道をご覧あれ |

アートだけではありません。40年以上も住んでしまったパリから、役立つ展覧会案内、アトリエの日常生活、旅日記、それにフランスの政治社会問題など、色々とりあげる、美術作家、坂田英三の正直な主観的ブログです。 C'est un blog d'Eizo SAKATA, un artiste-plasticien japonais de Paris. Les articles sont quelquefois écrits avec son français : cliquez "bilingue" sur la colonne de droite.

2025年8月24日日曜日

暑い夏の些細な近況

これも暑さ故だろう、自然空調の我がアトリエでも蚊にかまれる。これは今までそうはなかった。アトリエ内はまだしも、周りの人は馬鹿ンスだから私の責務?特に暑かった日々に中庭の木々に水をやったら近所にまだ水田がある愛知の実家かと思われるぐらい蚊に刺された。

加えてこれは暑さと関係ないと思うのだが小鼠が再登場、赤ん坊で世間知らずなのか私の足元を平気で駆けていく。ちゃんと仕掛けた毒の餌も食べているようなのにピンピンしているのは何匹もいるということなのか??? 自分で考案したネズミ取りばかりか市販のネズミ取りも餌を取られるばかりで子供ながら賢い??? ともかく原因はバカンスで住民がいないので大した食べ物も他地にないからムッシュサカタ宅にでもと潜入したのであろう。来週他の住人たちが戻ってきたら去っていくのではないかと期待するばかり。

こういうのしか買ってはならないのだけど、赤みを帯びてぷりぷりして美味しそうなのが並んでいる。これだけでネズミも忘れハッピー😇

注:私とミラベルの仲を知らない方はいろいろ書いてますが次のかつての投稿からお読みください

フランスも体温以上の気温が何週間も続くようになるとエアコンを買う家庭が増えるだろう。この誰が考えても自分は良いが周囲の気温を高めるばかりの機械が一般化してしまうと「こんな風になってしまうのですよ〜」と日本国は自身の愚かさ加減を世界に伝えて警鐘を鳴らしてほしい。

しかしそんな日本にパン屋のお兄さんをはじめ知っている人が何人も旅行に行き、皆さんまた行きたいと喜んでいる。 北海道や石垣島とか私の行きたいようなところまで行ってしまうのだからこれならなかなか魅力ありそう。

私は最近の日本旅行ブームは一重に円安の所為と思っていたのだが、隅田川、鴨川沿いがセーヌ川畔より美しいと言われるとどうしてそう見えるのかな〜と首を傾げてしまう。マンガ、グルメなど全てを含め、このブームの全体像、社会学の研究対象になりそうだ。

2025年7月1日火曜日

充実のヴェニスの報告

Rapport de mes activités à Venise en mars (période de séjour : du 17 au 31 mars).

Si vous ne comprenez pas le japonais, veuillez regarder la vidéo ci-dessous.

2022年8月にイタリアのエルバ島 が第1回目、続いて23年6月に第二回目をブルターニュで開催した「水」のテーマのフェスティバルの「アクアムール(Aquamour)」*、今回は飛躍的大躍進でヴェニス!!! それも飛行場を降りたら自動歩道に沿った壁にアクアムールの宣伝がズラーっと並び、こんな派手なことって私には生まれて初めてだからきわめて単純に気分高揚。私どころか企画のBさんもビックリ!

Bさんが連携を組むことになった大きな組織の会長さんともローバジェット・フライト(笑)で出会い、飛行場からこれも生まれて初めてのタクシーボートでまたまた気分高揚。ヴェネチア本島に着く頃には夕闇の帳が下り、ボートを降りた運河沿いはどこかもわからぬままBさんの後を追って歩いたらユーモラスな感じもする白い巨大なライオン像が突然目の前に現れた。その横には海神ネプチューンがずっと控えめにおり、これがアルセナル(軍港)の入り口と知ったのは翌日になってからだった。つまり私とBさんの宿(2部屋のアパート)はサンマルコからずっと東の運河を入り込んだ庶民的地区で(といえるかどうか?オーバートゥーリズムで実際には本当の庶民は大陸側から通ってくる)、ともかく観光客は中心街とは比べ物にならないほど少なく本当のヴェニス発見(?)

かつ私は作家としては一番乗りしたので私はその翌日から荷物運びを手伝うはめになり、小さなボートで朝も晩も運河を移動(車のないヴェニスの物品輸送はボート頼り)、乗ったことのないゴンドラも乗る必要はあるまいというほどヴェニスの路地道である水路側からの「水の都」も楽しみ、どうも今まで違和感を持ち続けていたこの街がはじめて「また来てもいいかな〜」と、、、つまり好きになった。

で、展示の方はというと、あなたの壁は3x4mぐらいと言われていたので大きな作品を二作並べようと思っていたが、問題は輸送。タカを括っていたのだが結局誰も車で行く人はいない。自分の自信作をチューブに入れてイタリアへ送るというのは紛失破損の可能性を考えると全く考慮外(日本の宅配のようには全く信頼できない&美術品専門の輸送会社に頼む予算はないし)

そこで思ったのはフライトの荷物に入るサイズのドローイングをアッセンブラージュして大きな作品にする。ちょうど5月の修道院の個展の展示作品のチョイスすることもあって昔の作品も色々引き出して見ていたから、「これはもう飾らんな〜」というドローイングの数々を破ってパーツを制作(?:これは描くよりよっぽど速い😅 ただし少しは加筆したものもある)、そしてどんな感じになるかアトリエの床に並べてシミュレーションした。我がアトリエの床はブルーなのだがこの背景色は白い紙片を浮き立てるし、それ以上にヴェニスの運河を思わせる効果があるではないか! それをちゃんと写真を撮ってパーツに番号を振った。

もちろん現地でその通り作れるはずも作ろうとも思わなかったが、右の「設計写真」を見た展示スペース担当者には「さすが日本人」といたく感動され、、、本当に何が他人を印象付けるのかはわからないものだ。

会場は長く使われていなかったかつての町工場跡でレンガ壁の状態はボロボロ、ロールペーパーを垂らして青の背景色を作るのは大正解だったが、その巻紙は日本のお店で瀬戸物などを包むために使われていた細かく切れ目が入っていて形状が変わるもの代物。波みたいにもなるから使えそうだなと目をつけた→アーティストは毎日ブラブラ何もしてないと思われるがちだがいつも制作のことを考えている人種なのです。百円ショップでもあったけどひょっとするとこれは日本にしかないかもと買って持って帰ったが計算を間違ったか完全に壁を覆うには足りなさそう。ネットで探すしかないがフランス語でなんと表現したら見つかるのかと頭を捻り、、、見つけました papier d'emballage en nid d'abeliile 蜂の巣型包装紙というんだって!(でも実は日本でもそんな名前だった😅) クラフト紙製しかないから青にするためスプレーを買って、でも一缶では足りなくて、、、なんてことを出発前日までしていてやっとこさ着いたヴェニスでの前に書いた飛行場の広告は一際感動だったのだ。(後談になるが、実は街の中には広告皆無で関係者以外で知る人はいない。すごい一大イベントのように見えるがこのようになんかちぐはぐな不思議なフェスティバルなのだ)

展示の話に戻ると、2日はかかるつもりだったのが壁は言われていたほど大きくはなく、また会場での手伝いもあってほぼ半日で終わってしまった!

この作品はヴェニスの人は明らかに私が運河と埋立地のヴェニスを意識して作ったことがわかり、また関係者には新たな企画で挑戦だったので驚きがあり概して好評だった。

そして2週目はアーティストが持ち回りで毎日展示会場にいなければならなかったはずが、ちゃんと若い学生さんが雇われていてそれからも解放されほぼ完全ヴェニスでのバカンスになったのだった😄

ここで自己中にならぬように同じ部屋に飾られたアーティストの作品を紹介すると:

(上)Paolo della Corte:彼は写真をラグーンの水の中に何日も浸からせて色々なものが付着するにまかせる

サンタ・マリア・グロリオーサ・デイ・フラーリ教会(Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari)

のティッチアーノの巨大な「マリア昇天」

ここにベリーニの聖母子像があったのが1993年に盗まれたそうです(Madonna dell'Orto 教会)

イタリアらしいというかこの空の額になぜか感動(多分現代アート病に毒されてているからかも?)

大発見は Scuola grande di San Rocco のファンタジックでかつ力強い木彫群でした!

今回は遅れた報告なり見応えあったでしょう (笑)

* 参考過去投稿:

エルベ島でのアクアムール

ブルターニュでの第二回アクアムール

2025年4月10日木曜日

ブログ更新ゼロ記録の更新

最近全くブログ更新できません。ヴェニスのイベント報告もトラウマに生きる女性作家たちの作品を見つつ最近思った「ルイーズ・ブルジョワは美術史上最強の少女ではないか?」という珍説も新しい個展の準備で珍しく心を亡して(=忙)なかなか書けません。29日に個展が始まったらゆっくりと???

Libellés :

私の作品(my art work),

日常生活

2024年12月1日日曜日

パリの本屋さんでの個展(回顧編)

|

| なかなか上に上がれない。やっぱり落ちて振り出し?😅 |

こういう展覧会はまた新しい出会いがあればと思ってするのだが、ありがたいことに友達が友達を誘ってくださるという広がりはあったものの、本を見に来た人が興味を持って会いに来てくれるということは残念ながら全くなかった。

予告編に書いた通り港町サンヴァーの本屋での展覧会の姉妹編だったのだが、パリの本屋と夏のバカンスの本屋とでは人の行動が違った! バカンス客は時間に余裕があるから本を見るついでに上階の展覧会を見てと階段を登ってくる人が結構いたのだが、秋のパリでは全然違って、本を探しにくる人はその目的以外には興味なしという感じ。それにもまして最近はインターネットで注文した本を取りに来るだけという人も多く、この人たちは入り口のレジで本を受け取ったや否やすぐに帰ってしまう。これにはちょっと驚いた。

9月開業の新しい本屋にはイベントに客を集めるネットワークはなくて結局集客活動は私の貧弱な肩に。10月はパリでは大きなアートのフェアが沢山催される月で、フェアは外から見る限り大盛況。なんか滅入るよね〜

そんな時に頑張り屋のアーティストのMさんがやって来て曰く:「エイゾウさんこんなところで何やってるの〜?」

去年はしっかり画廊で春と秋に展覧会をしてたのに格落ちって感じで、ホントホント。かつ昨年秋の個展をやった画廊は店仕舞いしてしまって振出しに戻れ、「芸術家双六」なかなか先に進みませんな〜。

いっそ双六でも作ろうか?ずいぶん前にそんなので遊んだ記憶あり。ビデオゲームでなくてゲーム盤とダイスで、とまった場所によって美術史の質問に答えなければならなかった😅 「上がり」はなんだったのかな?栄光?栄華?あるいは自己満足?(大昔のバカンスの思い出で詳細覚えていないが、インターネット見てすぐ出てきた作品をコレクションする投資ゲームとは違ったと思う)

でもそれなりに頑張ったことはあったかな〜♪???

人によっては「行っても買うわけじゃないから」って変な理屈で来ない人もいるのだけど、展示する以上、頭数ではないにせよ、より多くの人に見てもらえるのが一番の願い。だから興味ありそうな知り合いを誘ってきてくださる方は本当に嬉しい。特に買いそうな人ならもっと😅 それに私が日常ではなかなか出会わない若い人も!!! つまり連れてこられた人がリピーターになると、私の作品なにか訴える力があるのかなと密かに喜んでしまうものです😄

以下インスタのあげた展覧会の様子

オープニングと最終日にはヒロエことソフィが私のドローイングからインスパイアされた自分の詩を朗読しました。

Libellés :

私の作品(my art work),

日常生活

2024年11月1日金曜日

私の細腕とカイユボット展

今やっているパリ15区(モンパルナス駅方面)の本屋さんの展覧会の近くの薬局にインフルエンザ用のワクチン接種予定の張り紙がしてあった。実は私の家の近くでは経営者の顔がわかるような古い薬局が次々とコンビニののような雰囲気の薬局に代わり、まさに「店員」という感じの若いスタッフに事務的に応対されることが多くなった。と同時に(?)ワクチン接種もしなくなった。こうなると薬局でワクチンを買って看護師さんを予約して接種してもらいに行くことになって、めんどくさがりの私にはぐっと敷居が高くなる😅

65歳以上はワクチンが奨励されていて無料接種用のレターをもらっているのでそれを持って出直し。

若い店員に「何を打つか」ときかれて「抗インフルエンザでしょ?」 実はワクチンは「インフルエンザ+」となっていて、+とはコロナ用だった。いつものように「右左どちらの腕に打つか?」ときかれて「左」と答えたところ、横にいたおばさん薬剤師から「2つ打つなら右と左一つずつ」と訂正が入った。えっ、ひょっとしたら初めての経験かな?

それはいいのだがそのおばさん薬剤師がワクチンを打つ段になって、「あなたすごく痩せてるじゃない。骨まで行ったら大変、ちゃんと打てるかな〜」と言い出した。それはないでしょ今更。血液摂取で「痩せてて静脈がわかりにくい」と言って何回も注射された嫌な経験を思い出した。しかしこういう受け手の心情を配慮しない言葉が出てくるってのはどういうことだろう。一応警告したと言うことで問題の可能性に私は黙認したことになるのだろうか???

心配させられたがまあ多少両腕だるいぐらいで後遺症もまったくなく、結果オーライでいいのだが、痩身のエイゾウにはフランス医療機関は怖いところ。もう少し筋力つかなきゃ!? ってことに関係あるのが今オルセー美術館で開催中の Gustave Caillebotte (日本でのカタカナ表記はカイユボットらしい) 展(ウィキ 絵も沢山掲載されている)。

資産家で仲間の印象派の画家の援助もしたカイユボットの代表作は『床削り』(超名作は写真とりませんでしたのでクリックして参考に)。この作品でわかるように古典的なテクニックを持った彼だが、端的な特徴は極端なまでの俯瞰的構図を使うところ。私はドガ、カイユボット、それにボナールと連なるこういうこういう構図が大好きなのだが、なぜこれが私の細腕問題に繋がるかと言うと、この働く男性の肉体。

全然筋肉モリモリということはないが、カイユボットは初期には軍人を描き、その後このような肉体労働者、そして晩年はボート、水泳のスポーツマンを描き、モデルは圧倒的に男性で、女性ヌードは展示作品にあった一作しかないとのことで、19世紀末の戦争が背景となる時代が求めた強い男性像、その時代のブルジョワ社会の男性優先性、それと彼の個人的指向 * というジェンダーの問題という視点でこの展覧会は構成、企画されているので。

だから絵の横の解説とか読むと「なんだこれ?」の連続。「アートには社会性がなければ」という現代美術の金科玉条がここまで遡及することになったということか。

そんなことは良しにして絵画と対面してください。素晴らしい作品が並んでいます。

習作などもあり勉強になります😅

まずは『床削り』から

|

| 小さな習作。左の男性のポーズが違いますね |

|

| あまり俯瞰してない床磨き。窓の光の床への反射お見事。この段階では男性がシャツ着ている |

ブルジョワのカイユボット家の食卓:お母さん、召使、それに肉を切る弟

パリ近郊のカイユボットの家に行くとこの食卓がこんな感じで残っているらしい(会場にいた日本人観光客の情報で、リンクしたサイトも日本語!)

|

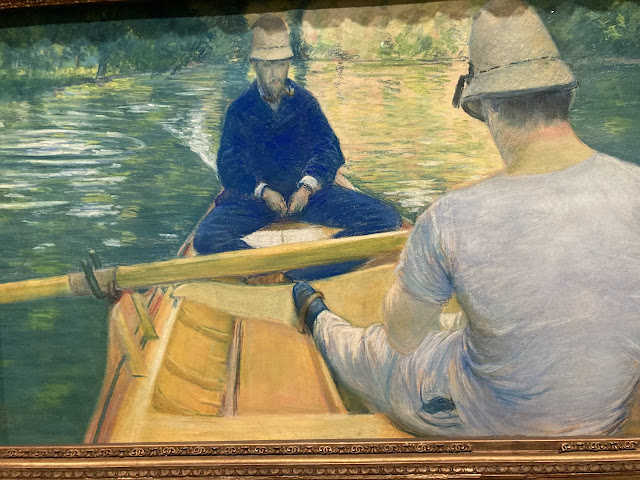

| これもパステル。川遊びにしてはあまり楽しそうに見えないが、遊びより筋力トレーニング??? |

|

| ボートシリーズでは油絵もルノワールを思わせるような色彩になる |

|

| 構図だけではなく実際に飛び込むのも好きだった😁 |

|

| 古典写実的と思われたカイユボットだが絵具ベトベト、この辺完全モネしている |

しかしやっぱり男の世界かな〜?

注* 兄弟仲がずいぶん良かったようだが、アン・マリというブルジョワなカイユボット家からは疎まれた恋人がいて彼女は絵の中にもしばしば登場する。女性蔑視的ブルジョワ階級の社会環境で育ったから「男を描いた」のか。彼の性的指向があったのかはよくわかりませんね。私としてはどうでもいい問題に思えるけど(笑)

なんか変な視点のカイユボット展だったがおわかりのように私はカイユボットも昔から大好きで、下の絵を見て浜松で務めていた時に寮の近くの田舎の農夫を見てこんな感じでもっと俯瞰を極端にした油絵を書いたことを思い出した。あの絵はどうしたのかな?

実家の整理のときに私の高校時代に描いたボナールのコピーはリサイクルショップにあげてしまったが、買い手があって新しい人生を生きているのか?はたまた廃棄されてしまったか???😅 そして私が名作と思っているアトリエにある数多くの作品はどうなってしまうのかな〜

2024年10月5日土曜日

アリシア・クワデの個展

今日の午後は本屋での小さな個展のオープニング、こんなときに人の展覧会のこと書いてるのおかしいかもしれないけど、それまでこれといってせねばならないことないし、、、:

ポンピドーセンターのシュールリアリズム展に関連してパリ市内の50もの画廊が関連した展覧会を開催中。その中老舗の画廊の多いので内容が充実しているオデオン地区のギャラリーがに行くつもりでサンミッシェルから歩きつつ、途中にある Mennour画廊 * に立ち寄ったらそこでの展覧会が結構ピリピリきて、、、 目的のシュールリアリズム関連がどうでもよくなってしまった(まあ一応見ましたが(笑))

その我が琴線に触れたのはポーランド生まれの アリシア・クワデ Alicja Kwadeb の Blue Days Dust と題された個展

以下のインスタでは携帯で見てもすぐわかる作品を選んだが、目覚まし時計の針が大きな地図の風向計のように打ち立ててある作品は全くインスタ映えしないばかりか、本物の前でもそれがなんだか誰もが気がつくとも限らない。私も時計の針だとわかったのは全体を見てからだった。というのもこの展覧会は「時間」がテーマだと気がつくからだ。この時間には我々の時間に比べたら気が遠くなるほどの鉱物の時間も含まれる。

石や結晶は現代アート作品でしばしば扱われるようになっているが、神秘主義的な色合いが入ってきて眉唾的な感じも私はしている。クワデの作品も石の時間はなんかよくわからないのだが人間尺度のものはすっかり共鳴

秒針が動かず時計全体が動く、すごくシンプルなアイデアの割に今まで見たことなかったな〜と思わせる痛快な作品を見つつ、これもアナログ時計暮らしをしていたならだからと思い、一体何歳なのかと思ったら1979年生まれ。すっかり姿を消してしまった感のある大時計だが、これは最近の急激な変化か?

二つ並んだ壁時計が全く同じ動きをする(当たり前と言えば当たり前だが)、私の世代には金字塔的な作品 Félix González-Torres の「パーフェクト・カップル」などアナログ時計は美術作家にとってはインスピレーション源だったところもあるので、今後は寂しいかもすっな〜

他の作品もインスタ写真ではわかりにくいのでコメントを加えると:

|

| 金属製のカエデの種の螺旋(一部) |

|

| これが時計の針のピン立ての作品(一部) |

* 注 Galerie Mennour : 47 rue Saint-André des Arts 75006 Paris

画廊のこの展覧会サイト、展示の全体の様子がわかる写真がありますので参考に(でもこの写真だとあまり行く気しない気がするけど)

12月5日まで

先日見た下にリンクしたサウジのZahrah Al Ghamdi(b.1977)といい、40歳代の素晴らしい女性作家がいるのですね〜。二人とも今までよく知らなかったけど、シンプルで鋭い。感心するばかり。(注:アラブ文化会館の展覧会は彼女以外は私には面白くなかったです)

2024年8月5日月曜日

牡蠣の産地のサン・ヴァー紀行

フランス北西部、コタンタン地方(最も知られた町は半島の北端のシェルブール)の、Saint-Vaastと書いてサン・ヴァーとしか読まない町の本屋の上のアパート的スペースでグループ展を企画してもらっている。小さな空間に10人ものアーティストで一体どうなるやらと思ったが、私の協力もあり(笑)、上のFBに出したビデオの様になかなかうまく展示された。といっても水曜には私の作品を中心にし(それで私は来たのだが)、3日後の土曜には違う画家にスポットをと、しょっちゅう模様替えをするという変わった形式の展覧会。こういうのが作品販売(もちろんそれが目的)にプラスするのかどうか私にはよくわからないが、私としては夏のバカンスの展覧会で作品が売れるなんてことはほぼ皆無なので、まあ好きなようにやってみてくださいという感じ。

|

| 水から牡蠣の殻のかけらを除くのが意外に大変だった |

普通のレベルのきれいな漁港+マリーナの街に思えてしまうが。

今回の滞在の結果で私がサン・ヴァーに与える好得点は、フランス全土猛暑だったのに涼しかった〜!(天気予報を見るといつもコタンタン半島だけが温度が低い)

それに加えてあるいはそれ以上にここは牡蠣の養殖で知られる地で、展覧会を企画してくれた夫婦宅で最初は牡蠣三昧。生牡蠣に始まって、牡蠣のジュレ(牡蠣はさっと湯通し、牡蠣の殻の中に入っている海水をゼリーにして牡蠣に添える!)、牡蠣とネギのクリームスープ、それに台湾発祥らしい牡蠣のオムレツと、このまま行くとどうなるかというデビューだったが夫婦宅に同宿だった大の料理好きのL君がカスレを作って去った後は普通に戻った(笑)

|

| 出身地の名物料理カスレを調理中のL君 |

着いたそうそうオリンピックの開会式についての意見を聞かれ「テレビのショービズの世界じゃないの 」と批判的な意見を言ってシラ〜という雰囲気で始まった滞在だったが、(家の人ばかりか実際滞在中会った人は100パー開会式に絶賛の言葉を惜しまないひとばかりだった。私は盲目か? 「ながら」で見ててもスゴイ時はわかるはずだけど、、、。 困ったことに批判しているのは極右の人たちぐらいしかいないらしくて、、、(私とは理由が違うが)😅)

とはいえ皆さん親切だから無事に終わった滞在だったが、最後の最後に〜〜〜

港の臨時遊園地のために経路変更となってバス停が変わったバスに荷物を引き引き走ってやっと間に合ったと思ったら、そのバスの遅れで電車に間一髪間で合わず(多分あと10秒早かったら???)、、、

只今一本遅い列車でパリに向かい中(最近はローカル線の特急でもWiFiが使えます)。

遅れたバスは地方が運営している(財源を割いている)。1.5 € で随分遠くまでいける素晴らしいバスなのだけど、仏国鉄はそのバスの乗り換えが来ようが来まいが全くおかまいなし。これじゃせっかく整備しても公共交通に乗る人少ないの当たり前!(実際仏国鉄の駅まで乗ったバスの乗客は私一人だった。ちなみに仏国鉄サイトでサン・ヴァーからパリで探索するとバスと電車が連絡しているケースとしてでてきます)

しかしこんなことで展覧会しつつ赤字を増やすなんて、つらいな〜(悲) :楽しくバカンスさせてもらったから仕方ないって声が聞こえてきそうだけど、プロフェッショナルたるプライドが許さんです。

後記:会期が終わって本屋から会計報告、結果はしっかり黒字になっていました🎵

Libellés :

私の作品(my art work),

政治経済?,

日常生活,

旅日記

登録:

投稿 (Atom)