|

| アニメになったラヴー邸の娘アドレーヌ。誰かに似ている? |

ゴッホの家の館長さんに出発の数日前に会って本を渡され、「日本でゆっくり読んで感想を送ってくれ」と申し遣わされ私は感想文を書かねばならないのだ:でもただの感想(笑) それが飛行機でこんな映画に出会おうとは!!!! それこそゴッホの家の館長さんに報告せねば!

アートだけではありません。40年以上も住んでしまったパリから、役立つ展覧会案内、アトリエの日常生活、旅日記、それにフランスの政治社会問題など、色々とりあげる、美術作家、坂田英三の正直な主観的ブログです。 C'est un blog d'Eizo SAKATA, un artiste-plasticien japonais de Paris. Les articles sont quelquefois écrits avec son français : cliquez "bilingue" sur la colonne de droite.

|

| アニメになったラヴー邸の娘アドレーヌ。誰かに似ている? |

ゴッホの家の館長さんに出発の数日前に会って本を渡され、「日本でゆっくり読んで感想を送ってくれ」と申し遣わされ私は感想文を書かねばならないのだ:でもただの感想(笑) それが飛行機でこんな映画に出会おうとは!!!! それこそゴッホの家の館長さんに報告せねば!

|

| Natalia Villanueva Linares |

現代アートで布や糸、各種のファイバーを素材につかった作品は膨大なので、テキスタイルアートは素材でなく「縫う編む紡ぐ」という行為で捉えないと絞り込めないだろうと思うようになった(つまり前回のブログの定義撤回)のだが、、、例えば右の写真の糸巻きから出る糸の円錐のような、その行為をしないでそれを暗示する作品はどうなのか? やっぱり入る? 暗示も行為のうち?😅 やっぱり素材か???

前々回のオルガ・デ・アマラルも南米のコロンビアの人のテクスタイル作家だったが、彼女の作品も含めた「糸の短い歴史(Une brève histoire de fils)」と題された展覧会がそのラテンアメリカ会館で行われている。南米民族衣装的な織物の歴史の影響とも簡単に思いがちだが、織物のない文化はありえない。強いて言えば何を織るか???

そこがこの展覧会、面白かったのはタイトル通り着眼が「織」よりも「糸」で、その糸にはかつてのビデオカセットのテープを使った作品とかも含めていている。そしてこれらの作品の多くがデ・アラマル同様オプティックアート系なのだ:何度も書いているが、目の錯覚?を利用するオプティック系の作家の大多数は南米系。下にあげるはメキシコの作家(1973生)のヴァネッサ・エンリケVanessa Enriquez :どうも私が写真撮るより他人の方が上手いみたいなので知り合いのサブリナさんのインスタビデオをリンク:

|

| Vanessa Enriquez |

次の写真もヴァネッサ・エンリケでやはりビデオテープ。所々白テープが貼ってあって写真ではわからないが実際に見ると目がチカチカする効果がある。ちなみに最初の写真の糸の円錐もオプティカルな効果があった。

ラテン・アメリカ会館 (La maison de l'Amérique Latine) の美術展はいつもなかなかユニークでかつ入場無料! 「糸の短い歴史」展の 会館のサイトはこちらから 1月16日まで

以下私の備忘録としてテキスタイルアート系で書いた覚えのある記事を列挙

もちろん前回のオルガ・デ・アマラル

それから文字通り「縫・織・編」展というのもあった

パッチワークの宮脇綾子とピアスのYveline Tropea

ドキュメントを縫うMayumi Inoué

金属ワイヤーワークのRuth Asawaも。

今彼女ルース・アサワについての素晴らしい記事見つけた!

こちらは同展のインスタ映えしない私の個人的興味を反映する病巣を暗示するような作品(これは今まで見たことなかったと思う)

実は今こんなこと書いてる暇ないのだけど、記憶力の悪い私は今書いておかないと「記憶の糸」を手繰り寄せられなくなる。おおっこれもファイバーアートか?(ははは)

注:私のオプティックアートに関して簡単な考察は10年以上も前の投稿「光と動きの展覧会」をご参考に

|

| なかなか上に上がれない。やっぱり落ちて振り出し?😅 |

|

| 小さな習作。左の男性のポーズが違いますね |

|

| あまり俯瞰してない床磨き。窓の光の床への反射お見事。この段階では男性がシャツ着ている |

|

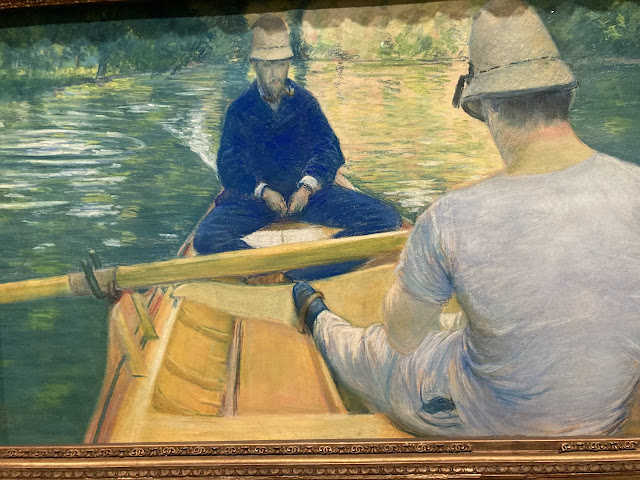

| これもパステル。川遊びにしてはあまり楽しそうに見えないが、遊びより筋力トレーニング??? |

|

| ボートシリーズでは油絵もルノワールを思わせるような色彩になる |

|

| 構図だけではなく実際に飛び込むのも好きだった😁 |

|

| 古典写実的と思われたカイユボットだが絵具ベトベト、この辺完全モネしている |

他の作品もインスタ写真ではわかりにくいのでコメントを加えると:

|

| 金属製のカエデの種の螺旋(一部) |

|

| これが時計の針のピン立ての作品(一部) |

先日見た下にリンクしたサウジのZahrah Al Ghamdi(b.1977)といい、40歳代の素晴らしい女性作家がいるのですね〜。二人とも今までよく知らなかったけど、シンプルで鋭い。感心するばかり。(注:アラブ文化会館の展覧会は彼女以外は私には面白くなかったです)